高级算法——第3周ppt——搜索算法和堆

1. 线性查找

1.1 步骤

- 从第一个元素开始,将其与目标值进行比较。

- 如果找到目标值,则返回该元素所在的索引。

- 如果没有找到目标,继续比较列表下一个元素

- 如果遍历完整个列表都没有目标值,则目标值不存在于列表中。(一般返回 -1)

1.2 完整代码

只考虑列表中只有一个目标值的情况:

def linear(lst, goal_num):

for i in range(len(lst)):

if lst[i] == goal_num:

return i

else:

return -1

print(linear([1, 2, 3, 4, 5], 2))1.3 练习

你被困在一片神秘的森林里,传说森林里隐藏着一块能指引方向的宝藏石。森林被划分为一系列的区域,每个区域都有一块石头,但只有一块是真正的宝藏石。每块石头上都有一个刻印编号。已知这些编号的列表 stones,你的任务是通过线性查找找到宝藏石的编号 treasure_stone。

要求:

- 编写一个线性查找算法,找到宝藏石的编号位置。

- 输出宝藏石所在区域的索引。

输入:

一个列表 stones,包含区域的石头编号;一个整数 treasure_stone 表示宝藏石的编号。

输出:

找到宝藏石编号的位置,或者输出“未找到”。

示例:

stones = [14, 52, 89, 33, 71, 26]

treasure_stone = 71期望输出:

宝藏石位于区域 4Solution:

def treasure_searching(stones, treasure_stone):

index_ = []

if treasure_stone in stones:

for i in range(len(stones)):

if stones[i] == treasure_stone:

index_.append(i)

return index_

treasure = treasure_searching(stones=[14, 52, 89, 33, 71, 26], treasure_stone=71)

def print_treasure(treasure):

for i in range(len(treasure)):

return treasure[i]

print(f'宝藏石位于区域{print_treasure(treasure)}')一个机器人在迷宫中迷路了,迷宫由一系列格子组成。格子用一个列表表示,每个格子可以是空的(用0表示)或有障碍物(用1表示)。机器人需要从起点找到终点,并穿越最短的无障碍路径。你的任务是通过线性查找找到连续的、没有障碍物的最长路径,并返回该路径的起始和结束索引。

要求:

- 使用线性查找算法找到迷宫中最长的连续无障碍路径。

- 返回最长路径的起始索引和结束索引。

输入:

一个列表 maze,由 0 和 1 组成,0 代表空格,1 代表障碍物。

输出:

返回最长连续无障碍路径的起始和结束索引。

示例:

maze = [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0]期望输出:

最长无障碍路径的起点为 4,终点为 6Solution:

代码修改前:

def treasure_searching(maze, blank):

consistant_i = []

count_i = []

for i in range(len(maze)):

if maze[i] == blank:

consistant_i.append(i)

else:

if len(consistant_i) > 0:

count_i.append(consistant_i.copy())

consistant_i.clear()

max_lst = count_i[0]

for lst in count_i:

if len(lst) > len(max_lst):

max_lst = lst

return max_lst

max_len_lst = treasure_searching([1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0], 0)

print(f'最长无障碍路径的起点为 {max_len_lst[0]},终点为 {max_len_lst[-1]}')

# output

最长无障碍路径的起点为 4,终点为 6代码修改后:

def treasure_searching(maze, blank):

consistant_i = [] # 用于存储值为0时的列表下标

count_i = [] # 用于存储所有值为0,且连续出现的下标的列表(存储子列表)

for i in range(len(maze)):

if maze[i] == blank:

consistant_i.append(i)

else:

if len(consistant_i) > 0: # 空数组不会被存入

count_i.append(consistant_i.copy()) # 拷贝数组然后存入,不可以直接存入。

consistant_i.clear() # 清空数组,进行新一轮的存储。

if len(consistant_i) > 0:

count_i.append(consistant_i.copy())

consistant_i.clear()

max_lst = count_i[0] # 找到存储在count_i中长度最大的数组,就是最长连续无障碍路径的包含所有下标的数组

for lst in count_i:

if len(lst) > len(max_lst):

max_lst = lst

return max_lst

max_len_lst = treasure_searching([1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0], 0)

print(f'最长无障碍路径的起点为 {max_len_lst[0]},终点为 {max_len_lst[-1]}')

# output

最长无障碍路径的起点为 8,终点为 12相关信息

为什么要添加12-14行?

答:当我们的 maze 以 0 结尾时,代码的结果就错了。原代码里,我们是根据是否出现 1来判断我们是否要把

consistant_i存进count_i中,再把consistant_i清空的,但是当我们最后一个数不为 1 时,最后几个 0 就无法存进。这么修改的逻辑?

答:加上了一个条件判断,当运行遍历到 maze 里最后一个元素时(假设为 0,如测试例子所示),这时

consistant_i里的值没被存入也没被清空,显然len(consistant_i)>0,**满足条件判断,进入13-14的条件判断的代码。**这样就能顺利存入最后几个 0 了。

:::

2. 二分查找

2.1 基本信息

二分查找(Binary searching) 是一种基于分治策略的算法。它利用数据的有序性,每轮缩小一半搜索范围。直至找到目标元素或搜索区间为空为止。

2.2 完整代码

Question:

给一个长度为 n 的数组

nums,元素按从小到大排列且不重复。请查找并返回元素 target 在该数组中的索引。若数组不包含该元素,则返回 -1Solution:

- 先初始化指针

i = 0和j = n-1,分别指向数组的首元素和尾元素。代表搜索区间[0, n-1]。

接下来循环执行:

计算中点索引

m = (i+j)/2(向下取整)判断

nums[m]与target的大小关系。

- 当

nums[m] < target时,说明 target 在哪个区间? - 当

nums[m] > target时,说明 target 在哪个区间

- 先初始化指针

def binary_searching(nums, target):

i = 0

j = len(nums) - 1

while i <= j:

m = (i + j) // 2

if nums[m] == target:

return m

elif nums[m] > target:

j = m - 1

else:

i = m + 1

return -1

print(binary_searching([1, 3, 6, 8, 12, 15, 23, 26, 31, 36], 28))3. 插值搜索

给定一个长度为 n 的有序数组 nums 和一个元素 target ,数组不存在重复元素。现将 target 插入数组 nums 中,并保持其有序性。若数组中已存在元素 target ,则插入到其左方。请返回插入后 target 在数组中的索引。

与二分查找逻辑非常相似。

def binary_searching(nums, target):

i = 0

j = len(nums) - 1

while i <= j:

m = (i + j) // 2

if nums[m] == target:

nums.insert(m, target)

return nums

elif nums[m] > target:

j = m - 1

else:

i = m + 1

else:

return i

print(binary_searching([1, 3, 6, 8, 12, 15, 23, 26, 31, 36], 6))4.堆排序

4.1 基本信息

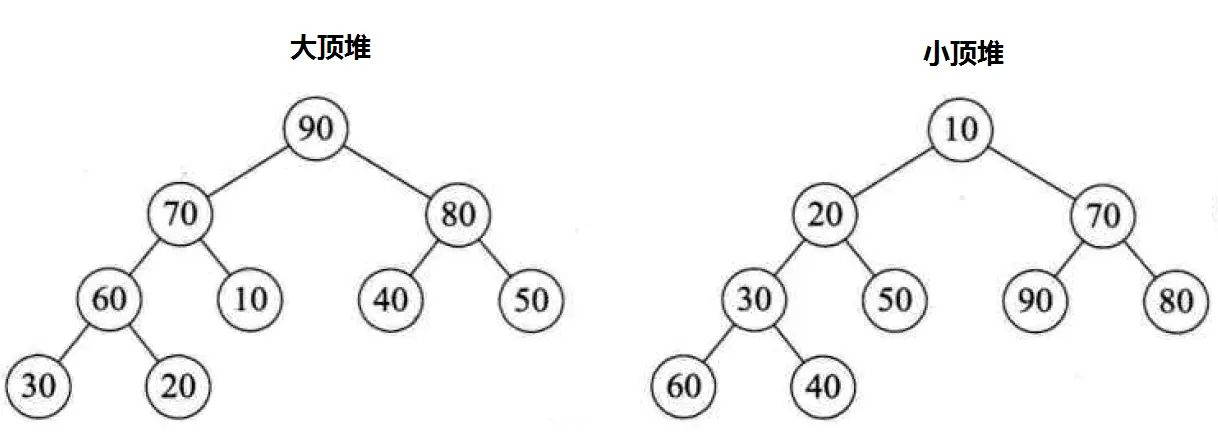

堆 (heap) 是一种满足特定条件的完全二叉树,主要可以分为两种类型。

- 小顶堆:任意节点的值 <= 其子节点的值

- 大顶堆:任意节点的值 >= 其子节点的值

堆作为完全二叉树的一个特殊情况,具有以下特性:

最底层节点靠左填充,其他层节点都被填满。

我们将根结点称为“堆顶”,将底层最靠右节点称为“堆底”。

从堆顶到堆底放入列表,从 1 号位开始依次放入(不是 0 号位),所以在实际操作中,我们可以

随便拿一个数充当 0 号位

每次计算位次时 + 1

4.2 排序原理

设数组的长度为n:

输入数组并建立大顶堆,完成后,最大元素位于堆顶。

将堆顶元素(第一个元素)与堆底元素(最后一个元素)交换。完成交换后,堆的长度减1,已排序元素的数量加1。

从堆顶元素开始,从顶到底执行堆化操作(sift down)

3.1 堆化:在计算机科学中用于将一颗二叉树调整为堆的操作。堆是一种特殊的二叉树结构,分为最大堆和最小堆。

3.2 堆化的作用是确保二叉树满足堆的性质。具体来说,它从树的某个节点开始,比较该节点与其子节点的值,并根据需要交换位置,直到整个数满足堆结构。